ぐるぐる思考、考え込むことをやめられないのはなぜ?

人間は他の動物と比べて考えることが非常に上手な生き物です。

しかし、時に考えることが止まらなくなって、同じような、考えても仕方がないような

ことをぐるぐると考え込んでしまうことがありませんか?

「どうして自分はこんな風になったんだ」

「あの時、もっとああしておけば良かったのに」

「来週の発表がうまくいかなかったどうなってしまうだろう」

「もしあの人に嫌われたらどうしよう」

「これから先うまくやって行けるのだろうか」

など、済んでしまった過去のことや、もうこれ以上考えても仕方がないような未来のことを

考え込んでしまったりします。そうすると、気持ちはとても落ち着かなくなります。

もし眠ろうとしているところだったら眠気はどこかへ行ってしまい、

仕事中であれば仕事は手につかなくなってしまうでしょう。

こういったぐるぐる思考のことを、心理学では「反すう(rumination)」と呼んでいます。

反すうは、抑うつや不安、それ以外のストレスと強く関連しており、反すうをすることによって

落ち込みや不安な気持ちがより強くなったり、そのような辛い気持ちが持続しやすくなったりします。

日常的に反すうを行う人の中には、反すうが「役に立つ」、または「それをしないともっと悪いこと

になる」といった間違った認識を持っている場合があることが分かっています。

当たり前だと思ってやっているその「反すう」が本当に自分の役に立っているのか、

少し距離を置いて客観的に、見直してみるのもよいでしょう。

有名なプレゼンテーション番組TEDでも、この反すうについて取り上げたプレゼンがあります。

反すうをどのように扱っていけたらよいかのヒントが得られるかもしれません。

もし、自分一人では反すうを止めることが難しいと感じたら、当オフィスまでお気軽にご相談ください。

Lear More“ストレス”から自分を知る

“ストレス”と聞くとどんなことを思い浮かべますか?

多くの人は、嫌なことや辛いことを連想すると思います。しかし、昇進や結婚、出産など喜ばしい

出来事も大きな変化の節目であり、心や体に負担をもたらします。

そもそも“ストレス”とは、「心や体に負担がかかっている状態」のことを言い、ある刺激や誘因が

きっかけとなって生じる緊張状態でもあります。刺激や誘因とは、たとえば先程あげた喜ばしい

出来事もそうですし、そのような大きな変化だけではなく、日常の社会生活や人間関係、取り巻く環境、

自身の体調や悩みによっても大なり小なり心身に負荷がかかります。そして、その負荷が大きくなると、

私たちの心や体は様々なストレスサインを示してSOSを発信します。

日常の生活を営むためには、小さな負荷はあまり意識されませんし、気付いたら忘れているということも

多々あります。しかし、無理に誤魔化したり、なかったことにしている「実は辛い」「本当はしんどい」

という思いは、そのままにしておくと苦痛になり、心や体、行動を通してストレスサインとして表れてきます。

心であれば、不安やイライラ、落ち込み、意欲低下、身体であれば、頭痛や食欲不振、不眠などがストレス

サインとして表れます。また、行動であれば、身だしなみの乱れ、遅刻などがあげられます。

ただ、これらはごく一部の例で、どのようなストレスサインが生じるかは個人の傾向があります。

自分の場合どのような反応がよく出やすいか、知っておくだけでも心身の負荷を自覚しやすく、

早く対処することができるでしょう。

また、個人の体力や素質、性格などの個人差によって、心身への負荷の程度は違ってきます。

体力のある人とない人では、同じ作業量でも疲労感は違いますし、個人の考え方や感じ方など性格的な傾向

によっても負荷は変化します。

たとえば、新しいプロジェクトを任されるという出来事について、「期待されている。今やれることを頑張ろう」

と意気込むことと、「期待されている。だから、失敗せずに期待に応えないといけない」と意気込むことでは、

同じプレッシャーでも後者のほうがプレッシャーをより強く感じ、負担を抱えることにもなりかねません。

体力や物の考え方や感じ方は、人によって違います。何をどんな風に体験しているのか自分の傾向を知っておくことも、

ストレスの緩和に役立ちます。

ストレスを感じた時に、対処することや心身をケアすることをセルフケアと言います。

自分がどんな風に出来事を体験しているか、負荷を感じているか、反応しているか、どんなふうに対処しているかなど、

いろんな側面から幅広く自分を知ることはセルフケアにもつながります。そして、そのような自己理解を通して、

心身ともに柔軟性を取り戻し、環境への適応力を回復していくセルフケアに一緒に取り組んでいけるのが

カウンセリングでもあります。

悩みを抱え、行き詰まりを感じている時は、心身の柔軟性が硬直して身動きが取れなくなっています。

カウンセリングでは、悩んでいることからじっくりお話しを伺い、自己理解をサポートしながらどうしていけば

よりよく過ごせるかカウンセラーが一緒に考えていきます。

どんなお困りごとでも構いません。一度、カウンセリングの扉を叩いてみませんか?

Lear More自分にはどんなカウンセリングが合うの?

カウンセリングには様々な技法がありますが、どれが自分の悩みごとにとって

合っているのか、分からないという方も多いのではないでしょうか。

実際にカウンセリングには様々な技法があります。

精神分析的な方法では、面接場面での関わりを通してその方の無意識の葛藤や

問題を解明していきます。

認知行動療法は、問題を具体的にして、様々なワークや宿題を通してその問題の

解決を目指します。

来談者中心療法というカウンセラーは耳を傾けることに専念し、その方自身が

気付きを得ることをめざす技法もあります。

どのような技法が合うのかについては、その方自身の希望もあるでしょうし

問題の内容によっても異なります。長年疑問に思ってきた自分自身の内面を

深く理解されたい方もおられれば、今、目の前にある問題の解決策を見つけ

たい方もおられるでしょう。

ただ、何れの技法であっても、カウンセラーが一方的に「こうしたらいい、

ああしたらいい」と指図するというよりは、その方が目の前にしている問題を

その方自身で考えて乗り越えて行けるよう、一緒に歩んでいくという立場は

共通しています。

もしカウンセリングを検討されていて、自分の悩み事にどの技法が合うのか

分からないという場合には、まずはそのことについてお気軽にご相談ください。

Lear More上手な伝え方・・・アサーションって?

皆さんは伝えたい気持ちをちゃんと伝えられていますか?

言いすぎて反省したり、我慢してしまって後悔したり・・・といった経験は誰しもあるのではないでしょうか。

今回は、自己表現の3タイプと上手な伝え方「アサーション」についてお話したいと思います。

自己表現の3タイプ

人の自己表現には、3つのタイプがあると言われています。

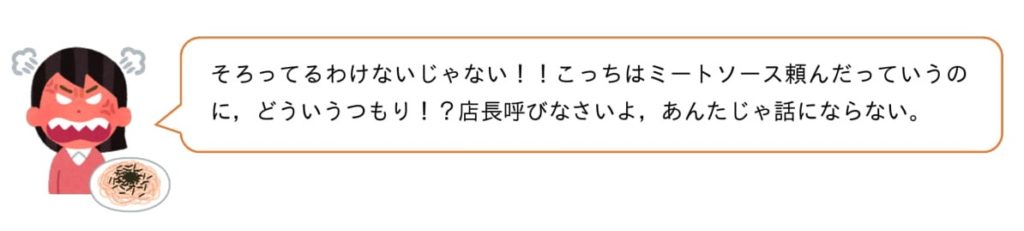

レストランでの場面を例に、それぞれのタイプをみてみましょう。

ずっと食べてみたかった評判のミートソーススパゲッティを注文し、楽しみに待っていたとします。

店内は混んでいてスタッフもせわしなく動いています。さあいよいよ運ばれてきた・・・と思ったら

テーブルの上に乗せられたのは和風の明太子パスタ。それがどんなにおいしいものだとしても、もう頭の中は

ミートソースでいっぱいです。「ご注文はおそろいでしょうか?」店員さんが聞いてきました。

①自分優先タイプ

・・・相手の気持ちを無視・軽視して、自分の主張をおしつけて攻撃的な表現をするタイプ。

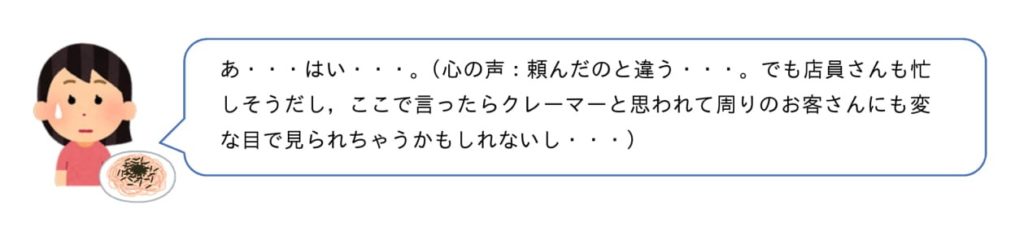

②他者優先タイプ

・・・自分の気持ちや考えを表現しなかったり、しそこなったりするタイプ。

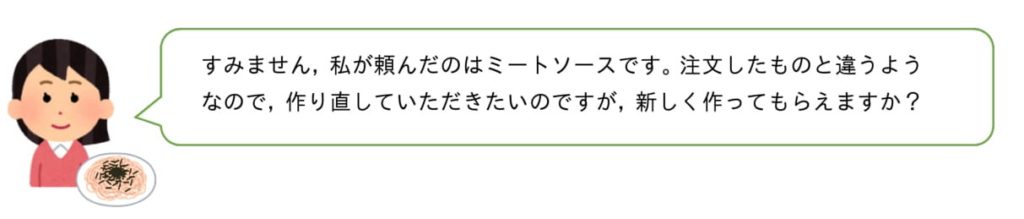

③アサーティブタイプ

・・・自分も相手も大切にして、率直に自己表現をするタイプ。

上手に気持ちを伝える方法 アサーション

皆さんはどのタイプの表現をすることが多いでしょうか。

③のように「自分も相手も大切にした率直な表現方法」を「アサーション」と言います。

上手に活用するとお互いに気持ちのよいコミュニケーションができるかもしれません。

アサーションを実践するための方法には 「みかんていいな法」があります。

伝え方の流れである「見(み)たこと→感(かん)じたこと→提(てい)案→可否(いな)」

それぞれの文字の一部をとって「み・かん・てい・いな」となっています。

さきほどの例も「みかんていいな法」を使うと、以下のように整理することができます。

(レストランの例)

おまけ(お礼・謝罪) すみません

み:見たこと・状況 私が頼んだのはミートソースです。注文したものと違うようなので

かん:感じたこと 作り直していただきたいのですが

てい:提案 新しく作って

いな:可否を問う もらえますか?

ちなみに、みかんの前にはおまけの「クッション言葉」を付けるのがおすすめです。

いきなり本題の主張に入るよりも「すみません」「ありがとう」等の一言が添えられると

相手の方も耳を傾けやすくなることでしょう。

Lear More