考え方のクセ①「べき思考」

認知行動療法は、問題やストレスを増大させている認知(=考え方)の癖、行動の仕方の癖をみつけて

それをよりストレスや問題の少ないものへと変化させていく方法です。

認知行動療法についてご存じの方は「認知の歪み」という言葉をご存じかもしれませんが、

これは「問題になることが多い考え方の癖」ということです。

その中の1つが「べき思考」です。

「ああすべきだ」「こうするべきだ」「こうするべきではない(してはいけない)」と、「べき」と言う

言葉を使って自分の行動や相手の行動を批判したり、縛ったりする考え方です。

例えば「人に良くしてもらったら、自分もそのようにして返すべきだ」という考えはとても

素晴らしい考えです。

みんながそのように考えて生きていくことができれば、世の中はもっともっと良くなっていくことでしょう。

しかし、もしこの考えが「べき思考」になって自分の中の絶対に守らなければいけないルールと

なっていたらどうでしょうか。

常にこの考えの通りに生きていければ何も問題はありませんが、場合によってはそうできない時もあるでしょう。

相手に良くしてもらっているのに、自分からは何もお返しが出来ないように感じることも出てくるかもしれません。

そのような時に、このべき思考を信じて生きてきた人は、「自分はとても駄目な人間で、すべきことができていない

どうしようもないやつだ」と思って落ち込んでしまうかもしれません。

世の中は本当にいろいろなことが起こるので、一つの考えや信念を、常に守って生きていくのは不可能なものです。

それでもその考えを全うしようとするとしたら、それは「極端な考え方のクセ」になっていると言えるかもしれません。

けれど自分の中ではごく当たり前、当然の考えなので、それがやや「極端」で「考え方のクセ」になっている

ことにはなかなか気が付きません。

もし、自分自身の生き方を振り返ったときに、自分の中に「~すべき」「~すべきでない(してはいけない)」という

考えに気づいたら、その考えが自分にとってどの程度強い(強固な)ものか。また、その考えを大事に持つことが、

自分の人生にとってプラスになっているか、マイナスになっているか、考えて見ると良いでしょう。

もちろん、マイナスになっているからと言って、その考えが間違っている、その考えを捨てろというのではありません。

その考えを、少しだけマイルドにできないか考えて見ましょう。

※「べき思考」へのアプローチの1つとして・・ 「認知再構成法」について

Lear More“不安”と認知(考え)

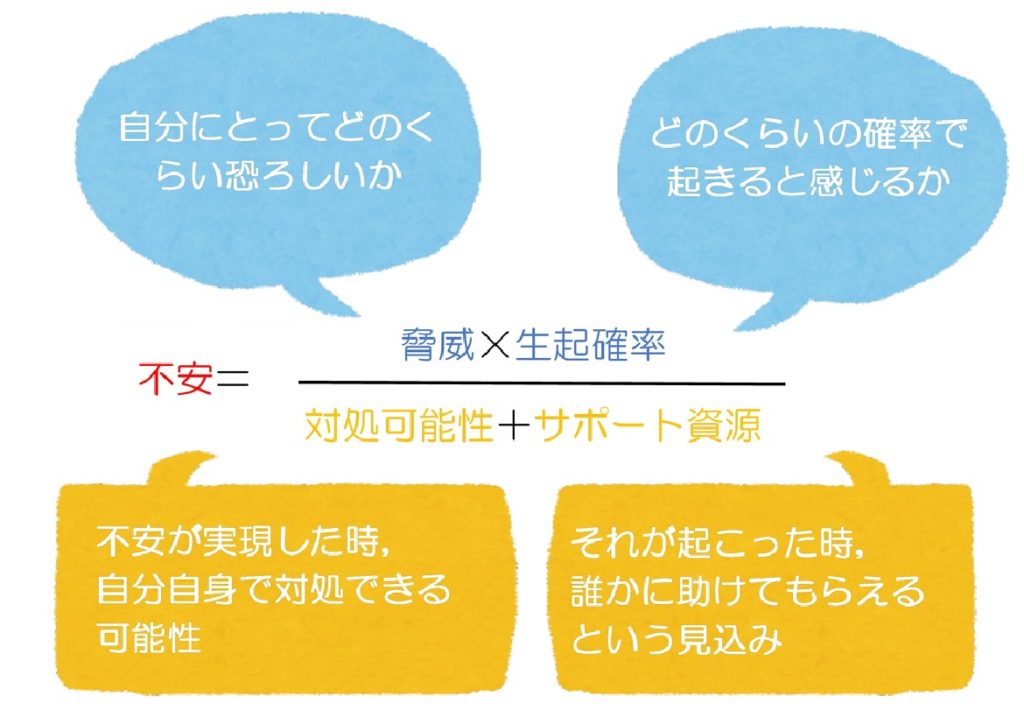

不安の方程式

不安はどんな時に大きくなるのでしょうか。不安の強さを導き出す「不安の方程式」をご

紹介します。

例えば「もし出かけた先でライオンに遭遇したら」と考えてみましょう。

ほとんどの人はライオンには力でも足の速さでも勝てないでしょうから、本当に遭遇してしまったら

脅威は100とか、とても高くなるかもしれません。けれど、日本の街中にはライオンはまずいませんから

生起確率は低く「そんなことありえないよな」と思うのではないでしょうか。

けれど、これがもし「自宅近くの動物園からライオンが脱走した」というニュースの後であれば

生起確率がぐっと上がって、とても不安で出かけられなくなるかもしれません。

一方で、そんな風にこの方程式の分子がかなり高かったとしても

「自分は足が速いし、雄ライオンは怠け者だし、一目散に逃げれば逃げ切れるだろう(対処可能性)」とか

「警察もたくさん来ているからきっと守ってくれるだろう(サポート資源)」という風に思えれば

分母が大きくなる分、不安は小さくなるでしょう。

この方程式はそれ以外にも、嫌いな虫に遭遇する不安、事故に巻き込まれる不安、皆の前で恥をかく不安、

などに関しても同じです。

いつも不安が高い人をこの方程式で考えると、実際よりも分子の数字をかなり大きく、また、分母の数字を

かなり小さく見積もってしまう状態にあるのかもしれません。つまり“認知=考え方” が影響しているのです。

今、ご自身の不安に思っている事柄を思い浮かべてこの方程式に当てはめてみましょう。

どのくらいの数字になるでしょうか?

不安と認知行動療法

不安に対する認知行動療法は、このような不安の脅威や実現可能性を過剰に大きく見積もってしまうことや

それが起きた時の対処可能性を過剰に小さく見積もってしまう考え方のクセを、よりバランスの取れた

考え方にしていくための方法です。

もし、ご自身の不安に思っていることを「不安の方程式」に当てはめた時に「分子がすごく大きな数字になる」

また「分母がほとんどなくなってしまう」という方は、考え方=認知の観点から

ご自身の不安を見つめ直してみることが役立つかもしれません。

Lear More

認知行動療法 その2

前回「認知行動療法 その1」の続きです。

認知行動療法には宿題があります

認知行動療法ではセッションの終わりに持ち帰る宿題について考えます。

そして次回のセッションまでの間にご自身で取り組んでみます。

これは単にセッションの中だけでCBTを扱うのではなく、CBTを日常生活の中に

持ち帰っていただくことで自分自身のスキルとして使えるようになることを

目指しているからです。

もちろん、無理なものではなく取り組めそうな範囲の宿題を考えてそれを実行してみます。

失敗や成功よりも、それをしてみるとどんな結果になるのか実験のようなつもりで取り組んでいきます。

例えばこのような方に…

・物事を悲観的に考えたり、自分を責めてしまうクセを直したい。

・不安や緊張が強くなって普段のようにリラックスできない。

・復職準備の一環として復職した際の心構えを作りたい。

・苦手な人がいるがどのように対応して良いかわからない。

・薬物療法で良くなってきたが辛い気持ちに自分で対処できるようになりたい。

・薬を減らしていきたい。

集団認知行動療法とは

集団認知行動療法(Cognitive Behavior Group Therapy:CBGT)は、CBTを複数人の

グループメンバーと一緒に行っていく方法です。

似た悩み事を抱えている人と問題を共有し、一人では考えつかない解決策に

気づけることは、CBGTの大きなメリットの一つです。

当オフィスでは、主にうつ病、うつ状態の方を対象としたCBGTを3~6名という

比較的少人数の固定メンバーで行っております。

毎週1回90分、全13回のセッションの中では、自分自身で認知行動療法に

取り組みながら時にはメンバー同士で検討や発表をし合い問題の解決に向けてみんなで考えていきます。

個人でじっくり取り組みたい、グループで話し合ってみたいなど、様々なお考えがあることと思います。

個人、集団それぞれに特徴があるので、どちらが自分に合っているかわからない、

と言う方はぜひお気軽にご相談ください。

Lear More認知行動療法 その1

認知行動療法(Cognitive Behavior Therapy:CBT)とは、

対人関係や仕事などストレスに遭遇した時に起こる自分自身を

苦しめてしまうものの考え方、行動のパターンを見つけ出し、

ストレスや問題を解決・コントロールしていけるようになるための

テクニックを一緒に身につけていくトレーニングです。

CBTはうつ病やパニック症をはじめとしたさまざまなメンタルヘルスの問題に

効果が認められていると共に、現在では企業のメンタルヘルス対策や学校教育、

子育てなどの場で広く活用されています。

薬物療法とCBTの併用は、うつ状態や不安障害の症状の回復、再発予防に効果的であることが

研究で明らかになっています。

認知行動療法ってどんなことをするの?

認知行動療法では、自分が辛く苦しいときに繰り返し陥ってしまう考え方や

行動の仕方のパターンを客観的に観察することから始めていきます。

そうすることで自分の困り事が何かきちんと理解することを目指します。

どんなふうに取り組むかは、その人の困りごとの内容によって異なりますが

主に以下のようなテーマでセッションを進めていきます。

・自分のストレスの悪循環パターンを理解しましょう

・考え方のクセを知り,より役に立つ考え方を見つけましょう。

・悪循環に陥らないための行動をしてみましょう。

自分自身を悪循環に巻き込んでしまう考え方や行動のパターンを

これからはどのように扱って行けたらよいか、実際に日常生活の中で新しいやり方、

これまでやったことのない考え方、行動の仕方を試してみることは出来ないか、等

そのようなことを話し合って、できそうなところから扱っていきます。

「認知行動療法 その2」に続きます。

Lear More