Well-being(ウェルビーイング)って何?

富山県でウェルビーイングを7色の虹として表現して成長戦略を打ち立てたり

ベネッセが「ウェルビーイングラボ」事業を始めたりと、昨今のSDGs、もといサステナブルな

社会への関心の高まりからWell-beingと言う言葉がとても注目されています。

心理学でwell-beingと言うときは「心理的Well-being」を指すことがほとんどですが、

これはRyffが1989年に提唱した言葉で「人格的成長・人生における目的・自律性・

環境制御力・自己受容・積極的な他者関係の6次元からなる、人生全般にわたるポジティブな

心理的機能(西田,2000)」と、結構複雑で一言で言い現わしにくい概念なのです。

(富山県では「真の幸福」と一言で表現していますね。ニュアンスとしては確かにそういうこと

なのでそっちの方がわかりやすいですね)

とにかく「ウェルビーイング」は心理学の世界でも以前から注目されていて、どうすれば

ウェルビーイングを高めて維持することができるのかと多くの心理学者が研究を重ねてきました。

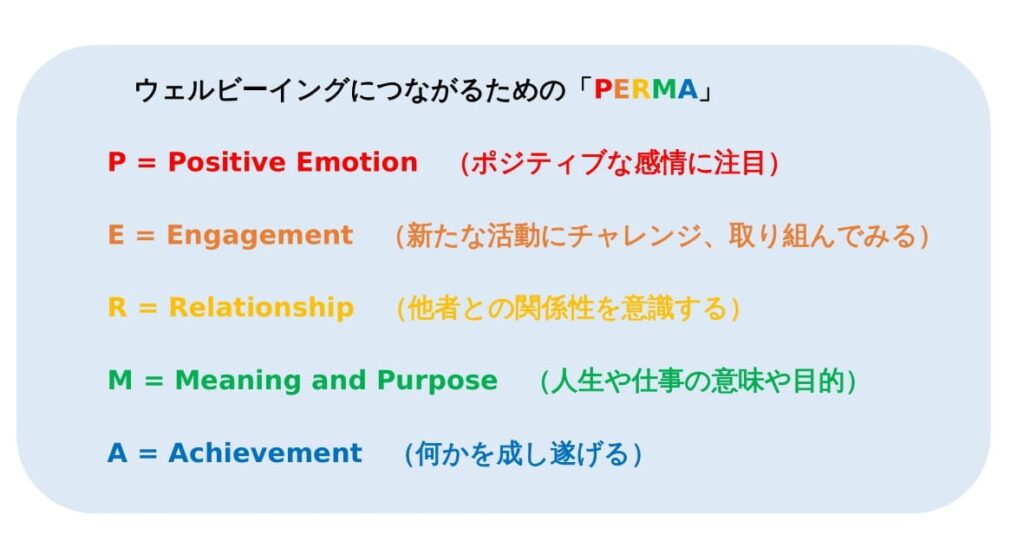

中でも近年ウェルビーイングのための5つの要素が提唱されていて、それぞれの要素の

イニシャルを取って「PERMA」と呼ばれています。

これらの要素が日常生活を通して体験されていくと、ウェルビーイングな人生になっていくということになります。

また、PERMAをより促進するために大事だとされているものが「レジリエンス」です。

「状況が良くても悪くても、しなやかな対応を可能とする力(日本ポジティブ心理学協会HP)」とされる

レジリエンスは、認知行動療法を通して鍛えられると言われています。

PERMAを実現するのは簡単には思われないと思いますが、日々わずかな意識と行動の変化で

現在と違ったウェルビーイングな日々を送ることができるかもしれません。

また、近年ではPERMAを含めてウェルビーイングを高めるための「ウェルビーイング療法」という

心理療法も開発されていたりします。

当オフィスでも準備中ですので、関心のある方はチェックしてみていただければと思います。

引用文献:

西田裕紀子. (2000). 成人女性の多様なライフスタイルと心理的 well-being に関する研究. 教育心理学研究, 48(4), 433-443.

一般社団法人 日本ポジティブ心理学協会 ホームページ

Lear MoreWAIS・WISCは何をする検査なの?発達障害のときに使われるのはなぜ?

近年よく「発達障害の検査をしてほしい」というお問い合わせをいただきます。

当オフィスでは「WAIS・WISC」は、残念ながら発達障害を判別する検査ではなく、

行っても発達障害かどうかは分かりません。

WAISはウェクスラー式知能検査成人版の略で、子ども(16歳未満)版がWISCです。

定期的にアップデートされていて、現在の最新日本語版は第4版(WAIS-Ⅳ)です。

知能検査なので知能がIQとして算出されます。

クイズ番組やアプリゲームで「これができたらIQ120」なんていうのを目にすることが

ありますが、あれは完全なお遊びで、IQという言葉だけ借りてきて適当につけているのでしょう。

漫画にも「IQ200」などのキャラクターがよく出てきますし、IQは

「絶対的な頭の良さを示すスゴい指数」のように思われているところがありますが

実際には「知能検査の数値」であり、それ以上でも以下でもありません。

さて、WAIS-ⅣはIQの他に「言語理解」「知覚推理」「作動記憶」「処理速度」

という4つの合成得点が出てきます。IQはそれらを総合して算出された数値です。

IQは自分の全体的な能力が周囲と比較してどの程度の位置にあるのかを知る目安として

有用ですが、近年では、上記4つの合成得点それぞれの点数の差、つまり「バラつき」に

注目することが増えました。このバラつきから、自分の得意な能力と苦手な能力を

知ることができます。それを参考にして、得意な能力を活かしたり、苦手な能力を

カバーしたり、どこで助けを求めたらいいのか理解しやすくなったりします。

この「バラつき」は持って生まれた脳の特性なので、「苦手な能力を伸ばす」

という目的で見られることは少ないです。

ASDやADHDなど発達障害の方に見られるいくつかのバラつきの傾向が注目されてから、

発達障害診断の参考としてWAISを取られることも増えました。

そのため「WAIS=発達障害かどうか見る検査」として知られるようになったのかも

しれませんが、実際には上述のとおり診断するために作られた検査ではなく、

むしろ診断が出た後に自分の特性を理解して工夫したり、周囲に理解してもらって

的確な支援につながりやすくなるための検査と言えるでしょう。

当オフィスでは,現在は原則として精神科・心療内科におかかりの方で、情報提供書を

お持ちの方に限りWAISを行っております。

検査についての詳しい結果は主治医には報告しておりますが、解釈の難しい数値的な

データや、細かなデータは支援の専門家以外にはお渡ししないことにしております。

ご容赦いただけますようお願い申し上げます。

Lear More不眠とべき思考

睡眠についての悩みはとても日常的なものです。

健康な時でもその日よく眠れたかどうかで一日の快適さが違うように感じますし、

よく眠れない日が続くとそれだけで憂鬱になるものです。

スマホのアプリストアに並ぶ多種多様な睡眠アプリの数を見ると、いかに多くの人が

良い睡眠を切実に求めているかがわかります。

実際に短い睡眠や長い睡眠(大体6~8時間が適度な時間とされています)は、

様々な健康リスクとの関連が指摘されています。

生物には時間によって体内環境を変化させる体内時計があることが知られており、

良い睡眠はこの体内時計と密接に関係しています。夜になったら明るい光を浴びないこと、

スマホなどを見るスクリーンタイムは減らすこと、そして、朝起きたらまず日の光を

浴びること、などはよく聞くアドバイスではないでしょうか。

平日は短時間しか眠れない分、休日にまとめて寝たりして平日と休日で睡眠時間の

リズムが大幅にずれることは「ソーシャル・ジェットラグ」と呼ばれ、体内時計を

乱すことが分かっています。具体的には体内時計が後退して休み明けに起きられなかったり、

眠気が取れなかったりします。

しかし、眠るというのは難しいもので、短い睡眠に健康リスクがあると言われると

「最低でも6時間は寝なきゃいけないのに!」と焦ってしまい、かえって眠気が逃げて

行ってしまうものです。

「べき思考」という考え方(認知)のクセを以前紹介しましたが、切実に眠りたいと願う人ほど

眠りに対する「べき思考」、つまり「最低でも6時間は寝るべき」という思考に陥りやすくなります。

6時間を切ってしまった後は「最悪でも5時間は…」と思っては、結局5時間を切っても焦るばかりで

眠気がやってこない場合もあるかもしれません。

よりよく眠るコツとしては、20分経っても眠気が来ないようなら、いったん起きてしまうのが良い

と言われています。眠りに対するべき思考から意識を離すために、読書やホットミルクを飲むなどの

激しくない軽い活動をしてみましょう。この時も部屋を明るくしすぎたり、スマホを見たりするのは

避けた方が良いでしょう(とはいえ中にはスマホを見ている方が入眠しやすいとおっしゃる方もいます。

悩みから意識を離す役に立つなら良いのかもしれません)。

そうして気持ちがリラックスしたり眠気を感じたら、ゆっくり布団に戻ってみます。

理想的なリズムで生活できたらそれは一番良いかもしれませんが、理想をいきなり掴もうとしても

体内時計はすぐには変わってくれません。そんなときには自分が「7時に起きるべき」「22時に寝るべき」

といったべき思考に捉われてしまっていないか振り返ってみましょう。

そうして、まずべき思考から離れて、「無理なく起きられる時間」「無理なく布団に入れる時間」を

設定してみましょう。本当に無理の無いくらいが良いでしょう。

それができたら少しずつ、20分や30分ずつ、理想の時間に近づけてみましょう。

Lear More不安、不満、怒り などネガティブだと思われている感情の心理と重要性について

皆さまは日常生活で不安や不満、怒りと言った感情を感じることはあると思いますが、これらの感情は

普通に生活を過ごしていく上ではとても厄介に感じられる方が多いと思います。

基本、そういった感情は不快なものであり、できれば感じたくないものです。

カウンセリングに来られる方にも、不安や不満、怒りを「無くしたい」と相談される方は非常に多いです。

確かに強すぎる不安は心を萎縮させてしまい、何かをしようと思っても怖かったり不安になってできなく

なってしまうことがあります。

学校や仕事に行くのが不安だったり、電車に乗るのが怖かったりして、外出するのが不安になって

行動できなくなることがあります。

また、不満と怒りといった感情は、強すぎると文句が多くなりすぎたり、怒鳴ったりといった

自分でも思ってもないような行動をとってしまい、自分の行動が思ったようにコントロールできなく

なってしまうことから、周囲との人間関係に摩擦を生じさせてしまい、時には大切な人間関係を破壊

してしまうかもしれません。

ただ、こういった不安や不満、怒りと言った感情は人間にとって大切な感情であり、

なくてはならないものだという側面もあります。

例えば、不安が無くなってしまうと、事故や詐欺に遭わないように注意すべき

場面でも、そもそも警戒しようとしないため、気を付けることがやりにくくなってしまいます。

また、不満や怒りといった感情は、満たされていない欲求を満たしたいから頑張ろうといったエネルギーが

わいてきますし、現状への強い怒りが改革や変化への大きな原動力になっているのは歴史が証明しています。

つまり、自動車に例えて言えば、不安はブレーキの役割を果たし、不満や怒りがアクセルの役割を果たしているので、

どちらが無くなっても自動車としては機能しなくなることから、どれだけ重要かと言うことはわかっていただけると

思います。

ただ、不安が強すぎたり、不満が強すぎたりすると、ブレーキを踏みすぎて進まなかったり、

アクセルを踏みすぎて事故を起こしてしまう状態になってしいまい、問題になると思われます。

さらに、強くアクセルを踏みながら強くブレーキを踏むといった矛盾した状態ではエネルギーを消耗する割には

問題解決が進まず、消耗するが動けないといった状態になってしまうことがあります。

こういった不安や不満、怒りと言ったことが現実的かどうかを第三者の専門家を交えて現実的に検討していき、

物の見方や考え方、行動等を修正していくのが認知行動療法であり、そういった感情がどういったところから

来ているのか探求をしていくのが精神分析的心理療法と言っていいのではないでしょうか。

どちらのやり方にも一長一短があり、どちらが良いとは一概に言えませんが、完全にどちらかの方法で

カウンセリングを進める場合もあるのですが、それぞれの要素を取り入れて行っていく場合も多いと思います。

不安や不満、怒りといった感情は大切なものなのですが、強すぎたり、足りなかったりすると

問題になってくるものであり、それに対するカウンセリング的アプローチは多種多様で、

ケースバイケースでの対応になります。

こまち臨床心理オフィスではそういった多種多様なニードにお応えできるように色々な立場の

心理の専門家が在籍しています。

感情的な問題で困っていると感じているのであれば、お気軽にご連絡していただけたら幸いです。

Lear More

「心理的安全性」を感じる環境とは?

皆さんは、学校のクラスや部活やサークル、会社の部署やチームなど、自分が所属している集団で

安心感や自由さを感じられていますか?

今回は、アメリカのリーダーシップや組織学習の研究者であるエドモンソンが1999年に提唱した

「心理的安全性(psychological safety)」について、ご紹介します。

(1)「心理的安全性」とは何でしょうか?

「心理的安全性」とは、「このチーム内ではリスクのある行動を取っても安全だ」

「自分の意見や質問、関心、または誤解を、罰せられたり、屈辱を与えられたりせずに、自由に発言できる」と

チームのメンバーに共有されている考え、として定義されています(Edmondson, 1999)。

また、この概念は、チームや組織といった集団レベルで起こる状態像として捉えられるものです。

しかし、最近の研究では、個人が組織やチームに抱く認知や信念として扱うものもあるようです。

(2)「心理的安全性」を確かめるチェックリスト

では、皆さんは、現在所属している集団でどれだけ「心理的安全性」を感じられているのでしょうか?

これは確かめるために、エドモンソンが用いた7つの質問をチェックしてみてください。

①チーム内でミスをすると、批判されることが多いですか?

②チームメンバーと、ネガティブなことや課題を指摘し合うことができますか?

③チームメンバーは、自分とは違うということを理由に他者を拒絶することがありますか?

④チームに対しリスクのある行動しても安全ですか?

⑤チームメンバーに助けを求めにくい雰囲気ですか?

⑥自分の仕事を意図的におとしめるような行動をするチームメンバーはいませんか?

⑦チームメンバーと働くときに自分の才能とスキルが尊重され、活かされていると感じますか?

これらの質問に対して、「全くその通りだ」、から、「全くその通りではない」まで7段階で評価します。

また、①③⑤は逆転項目になっています。この合計得点が高いほど、あなたの所属している集団は

心理的安全性が低いと評価されます。

(3)「心理的安全性」が低いことで、個人に起こる4つの不安

では、所属している組織やチームの心理的安全性が低いと、どのようなことが起こるのでしょうか?

エドモンソンによると、自己印象操作と呼ばれる以下の4つの不安が生じ、チームの中で率直に意見を述べたり、

積極的に行動していったりすることを阻害してしまうそうです。

・無知だと思われる不安

・無能だと思われる不安

・邪魔をしていると思われる不安

・ネガティブだと思われる不安

このような不安が生じると、個人は自分が悪く思われないための印象操作をして、自分を守ろうとします。

そうすると、チームで良い成果を出そうとするよりも、自分をよく見られようと努力してしまい、結果的に

そのチームの生産性が低下してしまいます。

(4)「心理的安全性」を高めるために

では、「心理的安全性」を高めるためにはどうすれば良いのでしょうか?

心理的安全性は、組織の単位で考えていく概念なので、まずはその組織やチームのリーダーの態度や働きかけ、

サポートなどが重要となっています。

例えば、以下のようなことが挙げられます。

〈上司の立場やリーダーの役割を担う人が取り組んでいけること〉

・自由に意見を言い合える機会やルールを設ける

・チームの中で行われている仕事内容や進捗状況を、全員でできるだけ確認し共有できる仕組みを作る

・上司自らが、チームのメンバーに話しかけ、普段から何気なく話し合える関係や雰囲気を作っていく

・日ごろから些細なことでもコミュニケーションを取るよう、声かけやブリーフィングの時間を設ける

しかし、1メンバーとしての個人単位でも、取り組めることがあります。それは、以下の通りです。

〈個人が、組織やチームの心理的安全性の向上のために取り組めること〉

・上司、同僚、部下にかかわらず、相手の意見を否定せずに耳を傾ける姿勢をもつ

・自分の意見を積極的に発言していく

・自分も相手も大切にして、自分の感情や要求を率直に、誠実に、対等に伝えることのできる

自己表現(アサーション)を心がける

・他の人がどんな仕事をしているのか、どのような状況なのか、関心を持つ

組織の関係性は複雑な場合もあるでしょう。リーダーでもあり、同時にメンバーでもある場合もあるかも

しれません。今いる組織・グループの中で、自分がどの立場にいるのかを知っていき、まずは自分の

立場として取り組めることを考えられると良いかもしれませんね。

関連項目→「アサーション」とは アサーションの記事へのリンク

参考文献

Edmondson, Amy (1 June 1999). “Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams”. Administrative Science Quarterly. 44 (2): 350–383.

Lear More